校長室日記

20210419 緊張感とともに笑顔でスタート! ~学級開きから1週間~

20210419 緊張感とともに笑顔でスタート! ~学級開きから1週間~

新学期がスタートして早くも1週間が過ぎました。

新年度の学級開きは、子ども達にとっても、教師にとっても、とても新鮮でわくわくします。

逆に、友達と仲よくなれるかなとか、新しい先生に慣れるかなとか、勉強についていけるかななど、不安に思ったり、緊張したりと、気持ちが不安定になる時期でもあります。

しかし、これを上手に乗り越えることで、子ども達はまたひとつ成長することができます。

4月の緊張感は、毎年迎えるものです。この時期をどう乗り越えるかは、それぞれの子ども達の課題であり、とても大事なことだと思います。

緊張ではなく、わくわく楽しみな気持ちで迎えられるようにしたいものです。

ぜひ御家庭では、ゆったりとした雰囲気の中でお子さんの話を聞いていただき、「心配ないよ。いってらっしゃい。」と毎朝笑顔で送り出していただけたらと思います。

何か心配なことがありましたら、遠慮なく担任までお声がけください。

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

20210412 令和3年度がスタートしました! ~今年度もよろしくお願いします~

20210412 令和3年度がスタートしました! ~今年度もよろしくお願いします~

快晴の中、無事に始業式、入学式を終えることができました。

久しぶりに会う子ども達の姿は、ひと回りもふた回りも成長したように見えました。

特に6年生は、春休みの準備登校の時から、最高学年らしく一人一人が気を引き締め行動しているように見えました。

新たな先生との出会い、新たな友達との出会い、そして、新たな学年との出会い。

これからどんな一年が待っているのだろう。不安もあり、楽しみでもあり、わくわく感もあり・・。複雑ですね。

始業式では、頑張ってほしいことを二つ、話をしました。

1 あいさつと返事…相手に伝わるあいさつをすることと、名前を呼ばれたらしっかり返事をすること。

2 家庭学習 …人に言われてやるのではなく、自分から進んで勉強をする。

まずはこの一学期。意識して取り組んでほしいと思います。

さて、帰りの一斉下校では、お二人の交通指導員さんと新しいスクールガードリーダーさんを紹介しました。

安全に登下校をすることは、学校生活においてとても大事なことです。

しっかり交通ルールを守って、毎日安全に登校してください。

保護者の皆様、今年度も立哨指導でお世話になります。

子ども達には、日ごろから「相手に気持ちが伝わるようにあいさつをしよう」と話をしています。

ぜひ御家庭でも御指導をお願いいたします。

20210330 令和2年度を終えるにあたり ~一年間のご協力に感謝いたします~

20210330 令和2年度を終えるにあたり ~一年間のご協力に感謝いたします~

さまざまな出来事に見舞われた令和2年度でしたが、何とか無事に終えることができました。

今年は、活動に多くの制限がありましたが、どんな状況になろうとも子ども達は常に目の前の目標に向かって一生懸命に取り組んでいました。

この一年の子ども達の成長には驚かされることばかりです。

卒業した6年生は、どんな時でも全校をやさしくリードし、学年関わらず仲よくできるよい関係を築きあげてくれました。

そして今度は、新しい6年生が下学年をリードし、先輩が築き上げてきたよい校風を受け継いでいきます。

次年度も子ども達の活躍が楽しみです。

この一年間、保護者の皆様、地域の皆様には多大なるご支援をいただきました。心より感謝いたします。

令和3年度もよろしくお願いいたします。

20210205 理科「水のすがたの変化」~4の1~

20210205 理科「水のすがたの変化」~4の1~

今日の授業は、水から氷に変わる変化についての学習でした。

水を冷やし続けると…どうなるのか。水の温度と水の姿の変化を調べます。

(問)「水を冷やし続けると水はどのように氷に変わるのだろう。」

氷水の入った入れ物の中に、水の入った試験管を入れ、試験管の中の水の温度を調べていきます。

|

|

| |

|

・水の様子

・時間

・温度

3つの視点で観察しながら、1分ごとに変化を記録していきます。

実験中は、記録係と実験をする係で分担して行いました。

時間がたつにつれて、試験管の中の水の様子に変化が出てきました。

「水が固まった。」

「こおり始めているよ。」

「白くなってきた。」

「温度がかなり下がってきたよ。」

子ども達は様々な変化に気づき、声にあげています。

実験が終わると、それぞれの班の記録係の子からノートを見せてもらい、全員が自分のノートに実験の記録を書き写しました。

「水の様子は、どのように変わりましたか?」

先生が質問をします。「下から上へ・・。」

| |

|

| |

|

| |

|

「いっぺんにこおったのかな?」

「温度は?」

先生と子ども達のやり取りが続きます。

この続きは、次回です。

今日の振り返りをみんなでしました。

次は、今日の実験のまとめを行います。

今日の結果から分かったことを時間と温度のグラフに表し、水の様子の変化を加えて考察していきます。

さて、今日の実験からどんなことがわかるのでしょう。

みんなで考えていくのが楽しみですね。

20210203 算数「ひきざん」~1の1~

20210203 算数「ひきざん」~1の1~

「このケーキ、何個ありますか?」「この中から3個とると・・・。」

先生と子ども達のやり取りの中、算数の授業が始まりました。

(問題)12-3

「今までとちがうところって何だろう。」

「前の時間に勉強したことを思い出してね。」

みんな考えて、手をあげます。

|

|

| |

|

「2から3がひけないところ。」「ひくすうじが小さい」

「こういう引き方、どうすればいいのかな?」

「きょうは、このけいさんのしかたを考えていこうね。」

(かだい)12-3のけいさんのしかたをかんがえよう。

「12こケーキがあって、3こほしいんだけど。どうやったらいいのかな。ブロックをつかってやってみよう。」

子どもたちはノートをよせて、ブロックを12こ、机の上に出しました。

「ブロックを12こ、黒板にもならべてもらいます。」

| |

|

このあとみんなで黒板のブロックを見て、問題を確認しました。そして、

「3ことりたいのだけど、どうやってとろうかな。自分でうごかしたり、せつめいしたりしながらてやってみよう。」

自分の机の上でブロックを動かし、実際にやっていきます。

まずは一人で考えました。

それぞれが机の上で説明しながらブロックを動かしていきました。

| |

|

そのあとは、先生が一人一人にやり方を聞いて回ります。

「うんうん、なるほどね。」

| |

|

| |

|

「それでは、お友達の考えを聞いてみようかな。」

ぜんたいで考えを出し合います。

「10のかたまりから3を引いて、2をたします。」

発表のあとに、先生から質問がとびます。

「どこのかたまりから3をひいたのですか?」

「なんで、〇〇さんはこのやりかたをやったのですか?」(←2からひけないから。)

10のかたまりから引く。これは、今まで習ったやり方です。

「この考え、いいですよね。」

ところが、10のかたまりからひかない子がいました。聞いてみると、

「まずは、2を引いて、それからまだ足りない数を10のかたまりから引きます。」

なるほど。「12-3」のけいさんのしかたについて、これで2通りのやり方がでてきました。

⓵12の中の10のかたまりから3を引く。そのあとにのこった7と2をたす。

②12のうちの2をまず引き、のこりの1は10のかたまりから引く。

「⓵と②どっちもいいのかな?」

それぞれのやり方はどんな点がいいのか、みんなで考えていきました。

| |

|

| |

|

いろいろな考えを出し合い、それぞれのやり方をしっかり説明することができていました。

また、二つのやりかたをくらべて、新たな発見もありました。

みんなで考えたからこそ出てきた気付きですね。

とても活気のある1年生のクラスでした。次の時間も楽しみです。

20210202 算数・国語 ~ひまわり学級~

20210202 算数・国語 ~ひまわり学級~

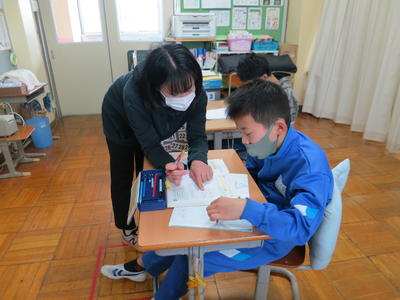

1組は算数、2組は国語でした。

一人一人が自分の課題に向かって、それぞれのペースで学習を進めていきます。

教師は、個別に対応しながら学習を支援します。

「この場合は、かっこの中を先に計算するよね。」

「ここに小数点を付けてね。」

教科書の問題を中心に練習問題に取り組んでいきました。

一問一問、じっくりと考えていきます。

1人でがんばって解いている子もいました。

ブロックを使ったり、ノートに計算をしたり…。

どの子も真剣です。

指でなぞりながら文字を何度も読む姿も見られました。

|

|

|

|

|

|

|

|

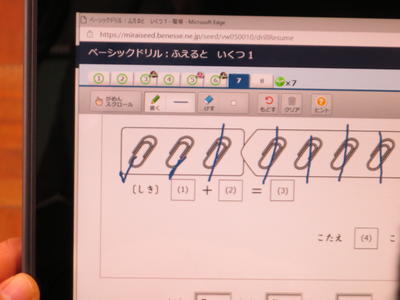

教科書の問題を終えると、PCタブレットを用意して、ドリルパークを進めていきます。

|

|

|

|

|

|

1時間があっという間に過ぎました。

みなさんの1年間の成長を感じますね。素晴らしいです!

20210201 算数「比べ方を考えよう」 ~5の2~

20210201 算数「比べ方を考えよう」 ~5の2~

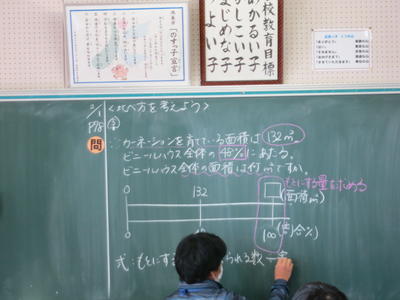

早速、問題から始まりました。

(問)カーネーションを育てている面積は132㎡でビニルハウス全体の48%に当たります。ビニルハウス全体の面積は何㎡ですか。

「聞かれているのは、比べる量、もとになる量、割合のどれだろう。」

その後、わかっていることに目を向けていきます。

わかっていることは、132㎡と48%。

132㎡は、全体の48%のことだから、…。

それぞれ「比べる量」と「割合」であることを確認した後、

「もとになる数は?」

先生が問いかけます。

|

|

|

|

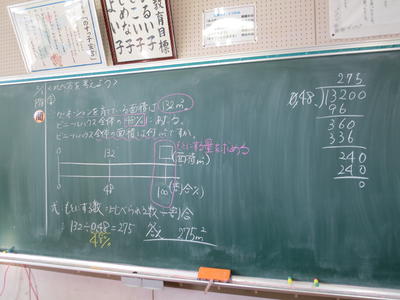

線分図を書きながらもう一度、全体で確認。

「もとになる数は、割合で言うと、いくつだろう?」先生の問いかけに、

「全体だから・・・100%。」

少しずつ、線分図ができあがってきました。

ということは、「ビニルハウス全体の面積」が、「もとになる数」。

ビニルハウス全体の48%が、132㎡(カーネーションを育てている面積)ということになります。

「では、もとになる数は、どうやって出すのだろう。」

線分図の意味を確認しながら、それぞれが取り組んでいきました。

|

|

|

|

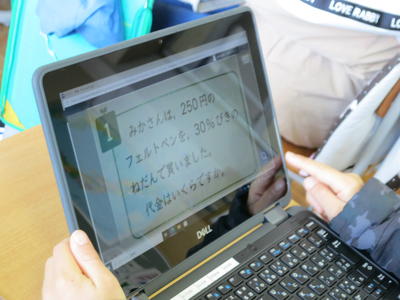

問題が解き終わると、 次に、PCタブレットを開き、新たな問題に取り組みました。

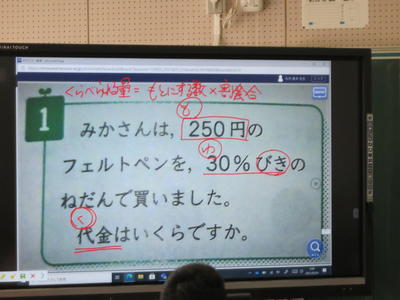

(問)みかさんは250円のフエルトペンを30%引きの値段で買いました。代金はいくらですか。

「今までの問題と何が違いますか。」

「引き」に注目します。この意味を理解するのは少し難しいようです。

|

|

|

|

どのように考えていくのかを全体で話し合った後、個別に取り組んでいきます。

まずは一人一人がノートにやってみて、できた人からPCタブレット教材のカードに打ちこんでいきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

残念ながら、ここまでで1時間目は終了。

|

|

このあとも、算数の学習の続きを行いました。

はじめたばかりですので、タブレットPCを使いこなすのには時間がかかりますが、子ども達はすぐに慣れると思います。このあとの授業も楽しみですね。

20210201 算数「卒業旅行」 ~6の1~

20210201 算数「卒業旅行」 ~6の1~

6年間の復習の学習に入っています。

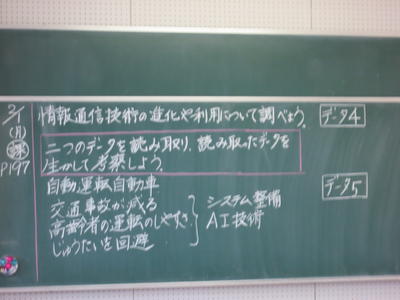

今日は、その中から「情報通信技術の進化や利用について調べよう」を学習しました。

(課題)二つのデータを読み取り、読み取ったデータを生かして考察しよう。

|

|

|

|

「今日は、自動で運転する車(自動運転自動車)が普及するとどんなことが世の中で起こると思いますか。」

先生の問いかけに

・交通事故が減る ・高齢者の運転のしやすさ ・渋滞を回避

いくつかの考えが出されました。

そのためには、AIの技術や混んでいる道がわかるようなシステムの整備が必要です。

そこで、データグラフ「年代ごとの自動運転自動車を利用したいかどうかの調査」をもとに、全員が「株式会社広田自動車」の社員となって

①どの年代をターゲットに ②どんな車を開発するか

を考えていくことになりました。

ますは、各個人で二つのデータから読み取れることをノートに書き出していきます。

|

|

|

|

|

|

それが終わると、グループで話し合っていきます。ここで忘れてはいけないことは、

あくまでも「データの結果をもとにして考える」ことです。

|

|

|

|

|

|

|

|

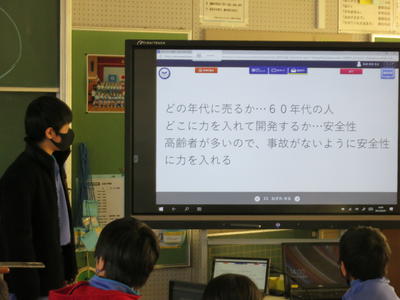

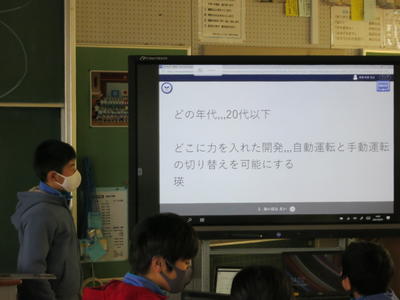

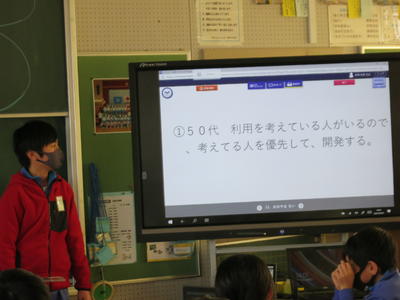

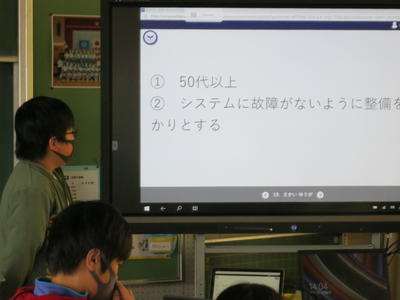

グループで話し合った提案内容は、PCタブレットのアプリを通してモニターで提示し、全体で共有。そして、いくつかの班が代表して発表しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

どの班もよく考えていると思いました。

今日は、グラフからデータを読み取り、自動車会社の社員として考えをまとめていく学習でした。

高い年代を対象に故障のない、安全性のある車を開発するべきという考えの中、

若い人向けに手動と自動が切り替えられる車を開発するといった内容も出され、6年生の考えの多様さに驚かされました。

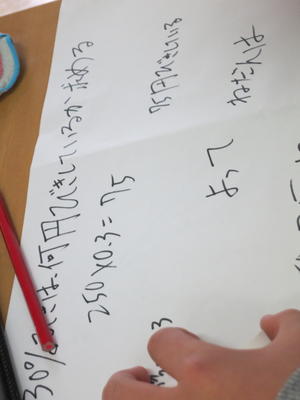

20210128 算数「わりびき・わりましの問題」~5の1~

20210128 算数「わりびき・わりましの問題」~5の1~

前時に行った割合の公式から始めました。

全員で声をそろえて確認します。

前の時間は、「〇円の▽%はいくらか。」について学習しました。

|

|

今日の問題は、以下の通りです。

「みかさんは、250円のフエルトペンを30%びきの値段で買いました。代金はいくらですか。」

「前時と何が違うのですか。」先生が問いかけます。

今回は「引き」という言葉が入っています。

|

|

今までは「30%」⇒今回は「30%びき」

この意味の違いは何なのか…。理解するのには、少し時間が必要のようです。

フエルトペンの絵と線分図を並べて板書し、問題の意味を確認していきます。そして、

「それぞれ、『もと(にする量)』『割合』『比(べられる量)』のどれにあたりますか。」と投げかけ、今日の課題を伝えました。

(課題)ねだんの求め方を考えましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まずは、一人一人が考えてノートに書いていきました。できた人は大きめの用紙にも書いていきます。これは発表用です。

終わると全体で考えていきました。

黒板に貼られた用紙についてそれぞれ発表してもらいながら、全体でいっしょにグループ分けをしていきます。考え方の共通点や違いなどが明らかになっていきました。

|

|

|

|

|

|

2通りの解き方が出されました。

1 3割引きなのだから、買った値段は10-3=7で7割ぶんである。⇒250×(1ー0.3)=250×0.7=175

2 値引きされる3割ぶんの値段を出し、もとの値段から引く。⇒250×0.3=75 250-75=175

子ども達には、計算の仕方というより、割引の意味そのものがイメージしづらいようです。

スーパーやちらし、広告にはよく割引の提示がされていますので、そういったものを意識したりすることでも「割合」を考える機会になりますね。

20210126 社会「戦争中の人々の生活」~6の1~

20210126 社会「戦争中の人々の生活」~6の1~

1枚の写真から戦時中の生活について考えました。

「なぜこのような看板が作られたのだろう。」「どういうことを言っているのだろう。」

子ども達に投げかけます。

「戦時に日本の国民はどのような思いで生活をしていたのだろう。」今日は、このことをみんなで考えてきます。

|

|

まずは、これまでに班で調べた内容をそれぞれが発表しました。

①勤労動員 ②学徒動員 ③学童疎開 ④衣食住

|

|

|

|

その後、資料が配られ、その内容について考えました。

「戦時中の子どもの体重の変化や疎開中の食事について」です。

いくつかの資料を見ながら、気付いたことを発表していきました。

「疎開先での苦しみは、食事だけだったのかな。」

「ほとんどの人がきまりを守っていた。どうして守れたのだろう。」

|

|

|

|

|

|

|

|

先生と子ども達のやり取りは、とても興味深かったです。教師の発問に、

何度もグループで話合いをしながら、どの子も一生懸命考えていました。

「戦争に行くのは苦しい。どうしようもなく苦しい生活をしているのだけれど、なぜ、戦争に行ったのだろう。15年もの長い間だよ。どれくらいの長さだろうね。」

子ども達からは様々な考えが出てきました。

・土地が狭いから、領地がほしかったから。

・日本がやられてしまうから。

・アメリカの下につきたくなかったから。 など

最後はテレビで、戦争を体験した方の生の声を聴きました。

社会科の面白さを改めて感じた1時間でした。